VOLUME 1

Number 3,

June, 2002

Número

3, Junho, 2002

Qué es la psicología

de liberación? es psicología cultural

Carl Ratner

Abstract

El presente trabajo

argumenta que la psicología de liberación

debe ser

psicología cultural. La

psicología de liberación promueve el cambio social

humanitario. Lo hace identificando

y criticando las influencias culturales

destructivas que crían

fenómenos psicológicos debilitadores, e identifica y

apoya las influencias culturales

benévolas que crían fenómenos psicológicos

de realización. La psicología

cultural es el mejor acercamiento para lograr

culminar este análisis.

La psicología cultural ve a

los fenómenos

psicológicos como

originados de y como reflejos de factores y procesos

culturales. De ahí

que identifique las influencias culturales benévolas y

destructivas en la psicología.

Esta ponencia explica los principios de la

psicología cultural,

utiliza la teoría de actividad de Vygotsky como base

conceptual para la

psicología cultural y presenta evidencia

empírica

contemporánea para apoyar

estos principios y conceptos.

Al desarrollar una psicología

de liberación la pregunta clave es "qué

queremos decir con liberación?".

La manera como definamos la liberación

determina la clase

de psicología de liberación que desarrollamos.

Si

creemos que la liberación

consiste en expresarse a sí mismo, la psicología

de liberación debería

investigar los procesos psicológicos que promueven

esto. Si creemos

que la liberación consiste en formar

significados

personales acerca de

las cosas, entonces una psicología de liberación

debería consistir en

formas de entendimiento y promoción de cómo

hacer

esto. Si definimos liberación

como ejercitar la imaginación, entonces

deberíamos entender

y promover la psicología de

la imaginación.

La mayoría de nosotros

en este congreso creemos que la liberación debe ser

definida más culturalmente.

Debe incluir la transformación de la cultura en

donde vive la gente

—humanizar las instituciones sociales, prácticas,

condiciones y valores-.

Este cambio cultural es imperativo para una

liberación real.

Aceptar condiciones de opresión social disminuye

la

liberación humana.

¿Cómo pueden

los psicólogos contribuir al análisis y al cambio

cultural?

Podemos contribuir estudiando los

efectos de los factores culturales y los

procesos en

psicología. Este enfoque identificará

las funciones

psicológicas de realización

y las trazará hacia influencias culturales

positivas.

También identificará

los fenómenos psicológicos

insatisfactorios, degradantes y

antisociales —e. g., inseguridad, ansiedad,

irracionalidad, prejuicio,

comportamiento autodestructivo, egoísmo

y

agresión— y los

rastreará hacia atrás hasta las influencias

culturales

negativas. Identificando las

influencias culturales positivas y negativas

en la psicología señalará

aquellas que necesitan ser promovidas y aquellas

que necesitan ser transformadas.

De esta manera, los psicólogos pueden

contribuir a la liberación

de las personas.

Este es precisamente

el tipo de análisis que Martin-Baro hizo sobre

el

fatalismo entre campesinos centraomericanos.

El rastreó el fatalismo hacia

las relaciones y

condiciones sociales reales de los campesinos.

Él

argumentó que

éstas podían cambiarse para liberar a

las personas del

fatalismo.

Martin-Baro se avocó

a un análisis cultural sobre el fatalismo.

Su

psicología de

liberación era claramente una psicología

cultural. Ella

contrasta con los análisis

de la psicología convencional que atribuyen el

fatalismo a procesos

personales. Al no tomar en cuenta las relaciones

culturales, los

psicólogos fallan en analizarlos

y mejorarlos.

Si la psicología

de liberación es una psicología

cultural, debemos

desarrollar el campo de

la psicología cultural para ayudar a la gente a

liberarse así

misma. Yo he estado trabajando por varias décadas

para

desarrollar un marco teórico

y metodológico para la psicología cultural.

Presentaré esquemáticamente

algunas de las ideas

principales.

La psicología cultural es

ante todo una disciplina científica. Estudia a la

cultura en tanto

que está incrustada y refractada en

la psicología

individual. Esto complementa

la perspectiva de la ciencia política y la

sociología que estudian

a la cultura directamente, como un sistema de

normas y políticas de comportamiento.

La psicología cultural emplea teorías

y métodos científicos

en particular que son apropiados para elucidar los

efectos psicológicos

de los factores y procesos culturales. La psicología

cultural es una prueba

de los análisis políticos, puede confirmarlos

o

refutarlos. Sin información

científica independiente sobre los efectos de

la cultura en

la gente, los análisis políticos

están sujetos a un

pensamiento erróneo, auto

probatorio. La historia está repleta de ejemplos

de grandes ideas para mejorar

la vida que terminan inflingiendo políticas

dañinas para las personas.

Una psicología cultural científica puede ayudar

a superar esos errores.

Por ello, la psicología cultural debe mantenerse

independiente de la

política —y proporcionar información independiente—

mientras que también

debe estar preocupada por la política

y ser

extremadamente relevante para ella.

En mi opinión, la mejor

base conceptual para la psicología cultural es el

trabajo de Lev Vygotsky. Vygotsky

fue un marxista que buscó desarrollar una

psicología cultural

que fuese tanto cientificamente rigurosa como también

útil para el

cambio social progresivo. Vygotsky desarrolló

un modelo

sofisticado de psicología.

Él obtuvo mucha inspiración de Marx,

pero

construyó sobre las

ideas de Marx en vez de aplicarlas mecánicamente a la

psicología.

Vygotsky enumeró tres

factores culturales que organizan a la psicología:

1) Actividades,

como la producción de bienes, crianza de

los hijos,

educación de la población,

creación e implementación de leyes, tratamiento

de enfermedades, juego y producción

de arte.

2) Artefactos, incluyendo

herramientas, libros, papel, alfarería, armas,

utensilios de comida,

relojes, ropa, edificios, mobiliario, juguetes y

tecnología.

3) Conceptos acerca de cosas

y gente. Por ejemplo, la sucesión de formas

que ha tomado el concepto

de persona en la vida del hombre en diferentes

sociedades, varía

con su sistema de leyes, religión,

costumbres,

estructuras sociales y mentalidad.

Estos tres factores interactúan

en formas complejas y dinámicas entre si y

con los fenómenos

psicológicos. El sistema de actividades

culturales,

artefactos, conceptos y

fenómenos psicológicos es la cultura. Vygotsky

enfatizó que las actividades

sociales ejercen mas influencia en el sistema

de lo que lo hacen

los otros factores. La razón es que los

humanos

subsisten y se realizan

a sí mismos a través de actividades organizadas

socialmente. Para comer un

número de personas deben organizarse juntas en

un patrón de comportamiento

coordinado para recolectar, cazar o producir la

comida. Además

deben coordinar socialmente las tareas auxiliares

como

elaborar las

requeridas herramientas, contenedores,

lugares de

almacenamiento, instalaciones

de cocina y medios de transporte. La manera

en que organizamos la

producción y distribución de alimentos determina

cuánta gente trabaja

en dicha tarea, el tipo y nivel de remuneración que

recibe, el tipo de rutinas e interacciones

que tienen, las herramientas que

emplean, cuánta comida se

provee a individuos particulares en la sociedad y

por lo tanto, la supervivencia

física y la salud de sectores completos de

la población.

Teniendo una importancia tan

vital para la existencia, las actividades son

básicas para las formas

en que un individuo interactúa con el mundo de los

objetos, otras personas

e inclusive consigo mismo (Vygotsky, 1997b:5,

53-54, 133; cf. Malinowsky, 1994:36-54).

Vygotsky explicó

la influencia formativa de las actividades

en la

psicología con las siguientes

palabras:

"las estructuras de las funciones mentales superiores representan

un molde de las relaciones sociales

colectivas entre las

personas. Estas estructuras (mentales) no son otra cosa

que la

transferencia en la personalidad de una relación

interna de un

orden social que constituye la base de la estructura social de la

personalidad humana" (Vygotsky, 1998:169-70; cf. Ratner,

1997,

cap. 3, 1999:10-12, 2000a, b, para

comentarios sobre este

enfoque).

La teoría de actividad

de Vygotsky puede esbozarse a grosso modo en la

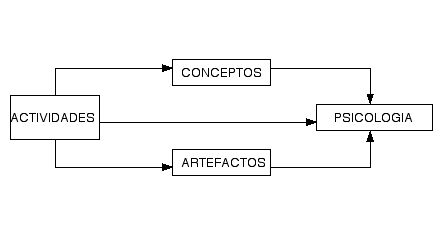

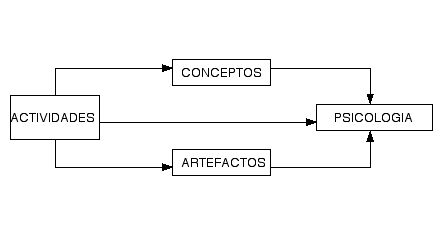

figura 1:

Figura 1

La figura 1 enfatiza

la dependencia de la psicología de los

otros

factores culturales y la predominancia

de las actividades sobre todos los

factores. La situación

real es más compleja y dinámica.

Contiene

influencias recíprocas

entre los factores, y está animada

por la

intencionalidad, teleología

o agencia. Vygotsky (1997a:206) enfatizó que

"La relación del hombre con

sus alrededores siempre debe llevar el carácter

de intencionalidad,

de actividad y no de simple

dependencia".

No hay tiempo para poder

discutir la total complejidad de la teoría de

actividad. (Lo hago en

mi reciente libro, Psicología cultural: teoría

y

método. ) Aquí

sólo trataré una pequeña porción

del modelo. Quisiera

presentar evidencia que ilustre

el impacto de las actividades culturales y

los conceptos en

la psicología. Entonces podremos discutir cómo

esta

investigación

psicológica cultural contribuye a

la psicología de

liberación.

Un estudio histórico fascinante

por Cressy (1983) muestra que la lectura es

inspirada por la actividad

organizada socialmente. Evidencia histórica del

siglo XVI al XVIII revela

que saber leer y escribir era una herramienta

apropiada para un rango particular

de actividades" (p.37). Las actividades

sociales mas importantes para

inspirar la lectura eran las económicas: "La

distribución social

del alfabetismo en la Inglaterra preindustrial estaba

asociada más cercanamente

con las actividades económicas que con cualquier

otra cosa" (ibid., p.37).

En Francia por ejemplo, el norte

y el este eran más instruidos que el sur y

el oeste. El extremo

norte de Inglaterra era más iletrado que

el área

alrededor de Londres, mientras

que los habitantes ingleses de la bahía de

Massachuetts eran mucho

mas fluidos en la lectura y escritura que sus

contemporáneos en las

partes circundantes de Nueva Inglaterra o en las

colonias del sur. Las

presiones culturales e ideológicas fueron sin duda

influyentes pero el

factor que une a estas regiones de avanzada en

la

alfabetización fue su nivel

de desarrollo económico. Su ambiente en general

demandaba más la

alfabetización. Esto es mas claro a nivel

local. Las

comunidades agrícolas eran

menos letradas que las comunidades comerciales,

mientras que dentro

del mundo de la agricultura había

diferencias

culturales, educacionales

y económicas entre los cultivadores comerciales

del grano y las granjas de

subsistencia familiar, entre los proveedores de

carne para el mercado urbano

y los pastores de las colinas o de la marisma

(p.35).

Las bases de actividades

de lectura para diferentes grupos ocupacionales

eran de la manera siguiente:

Así como la complejidad

de los comportamientos de uno se incrementaba, así

también la ventaja de poder

descifrar la escritura y de registrar las cosas

en papel. El granjero

que podía apuntar los precios del

mercado y

compararlos de semana en semana

o de estación en estación podía asegurar

una ventaja comercial

sobre su vecino iletrado quien confiaban en

su

memoria… Leer y escribir se

convertía en algo útil y de ahí que valiera la

pena saberlo (p.29).

Cressy señala que

los esfuerzos educativos para promover el alfabetismo

sólo fueron efectivos allí

donde hubo una necesidad económica práctica para

esa habilidad. Para la gente que

no tenía necesidad práctica económica para

el alfabetismo,

"no importa qué tan persuasiva fuese

la retórica,

naufragaba en la indiferencia

al alfabetismo del grueso de la población,

que no veía necesidad

práctica para esas habilidades. Donde la

gente

necesitaba poco

alfabetismo para manejar sus

asuntos…era difícil

persuadirlos de abrazar

una habilidad que era, para todo propósito

práctico, superflua" (p.

40).

Fascinantes investigaciones

ha demostrado que los conceptos culturales

también modelan

las funciones psicológicas. Los conceptos actúan

como

filtros que median la percepción,

las emociones, la memoria, la conciencia

de sí, la imagen corporal

y la enfermedad mental.

Smith-Rosenberg (1972) explicó

que la histeria del siglo XIX descansaba en

conceptos culturales. La histeria

prevaleció en entre mujeres blancas de la

clase media alta en los E.U.

y Europa. Era rara entre los hombres y entre

mujeres de clase baja. Los síntomas

de la histeria incluían embotamiento de

los sentidos e

inmobilización de los miembros.

De acuerdo con

Smith-Rosenberg, esos síntomas

reflejaban el ideal femenino de una persona

débil y espiritual. Se

esperaba que las mujeres normales de la clase media

rehuyeran el trabajo físico,

no tomaran interés en los placeres corporales

y evitaran la simple mención

de las funciones corporales. Aún la pechuga de

pollo era eufemísticamente

llamada "carne blanca", para evitar

la

referencia a las partes

anatómicas. La joven victoriana ideal era muy

delgada y débil. Su

cuerpo era restringido comiendo extremadamente poco y

portando corsets estrechamente

atados que producían una cintura

de

dieciocho pulgadas. Las

mujeres victorianas normales de la clase media

cultivaban la debilitación

física a fin de realizar los ideales

de

debilidad, delicadeza, gentileza,

pureza, sumisión y liberación del trabajo

físico. Los síntomas

debilitadores de la histeria eran sólo una ligera

exageración de los

ideales femeninos de la clase media. La histeria de la

clase media era

aceptada con simpatía por hombres

y mujeres como

característica de las mujeres.

Cuando algunas

mujeres de la clase trabajadora adoptaban

síntomas

histéricos, éstos

eran percibidos mucho más críticamente. Se les asignaba

terapia ocupacional para motivar

su regreso al empleo remunerativo. A las

mujeres de la clase media,

por lo contrario, se les daba "cura de reposo"

que las limitaba a una

habitación aislada y silenciosa y las privaba de

actividad. La cura de reposo

sintetizaba el ideal pasivo de las mujeres de

la clase media.

La histeria fue común

sólo durante un siglo, desde el fin del siglo XVIII

al comienzo del siglo

XX. Después de la Primera Guerra Mundial,

esas

alteraciones motoras se

desvanecieron tan rápida y misteriosamente como

surgieron. (Shorter, 1986).

Siendo el ideal femenino

contemporáneo diferente de aquel del anterior

siglo, los sintomas

histéricos que incorporaban ese ideal son raramente

encontrados. Sólo un 0.27%

de admisiones femeninas como pacientes internos

y externos en

los hospitales psiquiátricos norteamericanos

fueron

diagnosticados en

1975 como manifestaciones de histeria

conversiva

(Winstead, 1984, tabla 1).

El potencial liberador de la psicología

cultural

Identificar las actividades

culturales y los conceptos que median la

lectura y la enfermedad

mental tiene importantes usos para la liberación

humana. Estimular las capacidades

psicológicas positivas como la lectura

requiere promover las actividades

y conceptos culturales que las nutren.

Las capacidades psicológicas

positivas no son fenómenos exentos que puedan

ser fácilmente adquiridos

independientemente de los factores culturales.

Contrariamente, la mejoría

de los fenómenos psicológicos debilitadores

tales como la enfermedad mental

requiere eliminar los factores culturales

que los alimentan. Los fenómenos

psicológicos debilitadores no pueden ser

sustancialmente mejorados

independientemente de los factores culturales.

Pueden realizarse acciones en un

nivel personal y en uno social. La mujeres

histéricas individuales

podrían ser tratadas en terapia examinando

los

ideales culturales que

han internalizado. Sería necesario entender

y

rechazar esos ideales

si los síntomas histéricos van a

ser aliviados.

Discutir tópicos puramente

personales con los pacientes pasarían por alto

los conceptos culturales que organizan

los síntomas. Los ideales culturales

de la pasividad femenina también

deben ser desafiados en un nivel social.

Amplias campañas educativas

necesitarían cuestionar este ideal a través de

la sociedad. Reduciendo su prevalencia

limitaría su importancia como imagen

que las mujeres adoptaran

para lidiar con sus dificultades. En tanto que

permanezca como un ideal

prevaleciente, grandes números de mujeres lo

adoptarían para enfrentar

los problemas.

La teoría de la actividad

enfatiza más adelante que el desafiar conceptos

culturales requiere cambios correspondientes

en las actividades sociales de

la gente. Ello porque

los conceptos están basados en actividade sociales

reales. El ideal cultural

de una mujer pasiva, débil, se basaba en

la

posición social subordinada

de las mujeres. El ideal sólo será abandonado

si el rol de las mujeres es alterado.

La psicología cultural tiene

una importancia adicional para la liberación.

Identificando actividades culturales

y conceptos imbuídos en los fenómenos

psicológicos, ella

revela si los últimos sintetizan factores culturales

existentes o si apuntan

hacia otros nuevos. La teoría de la actividad

distingue el comportamiento

genuinamente novedoso (que supera las

actividades culturales prevalecientes

y estimula la realización de las

personas) de los actos que

son variaciones superficiales del status quo.

Por ejemplo muchas mujeres

que adoptan el rasgo de personalidad de la auto

afirmación piensan que están

liberadas porque están realizando su verdadero

yo. Sin embargo, la

teoría de la actividad revela que este cambio en la

personalidad de las mujeres

fue inducido por las presiones económicas para

incorporarlas a la fuerza

laboral. Con los ingresos reales de los hombres

estadounidenses decrecientes

desde los años 70 hasta hoy, una familia

podría mantener su

estándar de vida si las mujeres ingresaran a la fuerza

laboral. Bajo estas presiones

económicas, las mujeres participaron en la

economía buerguesa, con su

competitividad, materialismo,

despersonalización, alienación

e individualismo. Un análisis de psicología

cultural podría

revelar que esas características

permearon la

autoafirmación de las

mujeres de la misma manera en que caracterizan la

auto afirmación de

los hombres (Risman, 1987, p. 27). La investigación de

psicología cultural

podría descubrir más adelante que esta forma burguesa

de auto afirmación conduce

a las mujeres a tratar a los otros con rudeza, a

ser egoístas

y desconfiadas de los demás

y a tener relaciones

interpersonales distantes. En este

caso las formas burguesas de liberación

de las mujeres quedarían

muy lejos de una verdadera liberación —aunque las

"liberarían" de

la servidumbre doméstica-. La verdadera

liberación

requeriría una clase

diferente de auto afirmación integrada por conceptos

culturales y

prácticas de cooperación,

democacia y altruismo.

La gente frecuentemente

subestima hasta qué punto sus

fenómenos

psicológicos

incorporan actividades y conceptos

culturales. En

consecuencia, la mayoría

de las personas creen que han trascendido su

cultura cuando no lo han hecho.

La psicología cultural es la única teoría

psicológica que

puede analizar en cúanto la psicología

sintetiza los

factores culturales existentes

y en qué medida esboza factores culturales

alternativos. En consecuencia,

la psicología cultural es la única teoría

psicológica que califica

como psicología de liberación.

Referencias

Cressy, D. (1983). The environment for literacy:

Accomplishment and context in seventeenth-century England

and New England. In D. Resnick (Ed.), Literacy in historical

perspective (pp. 23-42). Washington: Library of Congress.

Malinowski, B. (1944). A scientific theory of culture.

Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Ratner, C. (1991). Vygotsky's sociohistorical psychology and

its contemporary applications. N.Y.: Plenum.

Ratner, C. (1997). Cultural psychology and qualitative

methodology: Theoretical and empirical considerations. N.Y.:

Plenum.

Ratner, C. (1998). The historical and contemporary

significance of Vygotsky's sociohistorical psychology. In R.

Rieber & K. Salzinger (Eds.), Psychology:

Theoretical-historical perspectives (pp. 455-474).

Washington, D.C.: American Psychological Association.

Ratner, C. (1999). Three approaches to cultural psychology:

A critique. Cultural Dynamics, 11, 7-31.

Ratner, C. (2000a). Outline of a coherent, comprehensive

concept of culture. Cross-Culural Psychology Bulletin, 34,

#1 & 2, 5-11.

Ratner, C. (2000b). A cultural-psychological analysis of

emotions. Culture and Psychology, 6, 5-39.

Ratner, C. (2002). Cultural psychology: Theory and method.

New York: Plenum.

Risman, B. (1987). Intimate relationships from a

microstrutural perspective: Men who mother. Gender and

Society, 1, 6-32.

Shorter, E. Paralysis: The Rise and Fall of A `Hysterical'

Symptom (1986). Journal of Social History,19, 549-582.

Smith-Rosenberg, C (1972). The Hysterical Woman: Sex Roles

and Role Conflict in 19th Century America, Social Research,

39, 652-678.

Vygotsky, L. S. (1997a). Educational psychology. Boca Raton,

Florida: St. Lucie Press. (Originally written 1921)

Vygotsky, L. S. (1997b). Collected works (volume 3). New

York: Plenum.

Vygotsky, L. S. (1998). Collected works (vol. 5). New York:

Plenum.

Winstead, B (1984). Hysteria. In C. Widom (Ed.), Sex Roles

and Psychopathology (chap. 4). New York: Plenum.

copyright

(c) 2002 Centro de Estudos e Pesquisas Armando de Oliveira

Souza CEPAOS

return

to CEPAOS Review Homepage

endereço

mailing

address:

Caixa

Postal 12833

São

Paulo, 04009-970,

Brasil

phone

+ fax: (55) 11 - 50837182 Brasil

fax:

303-200-8866

USA

www.cepaos.cjb.net

www.cepaosreview.cjb.net |